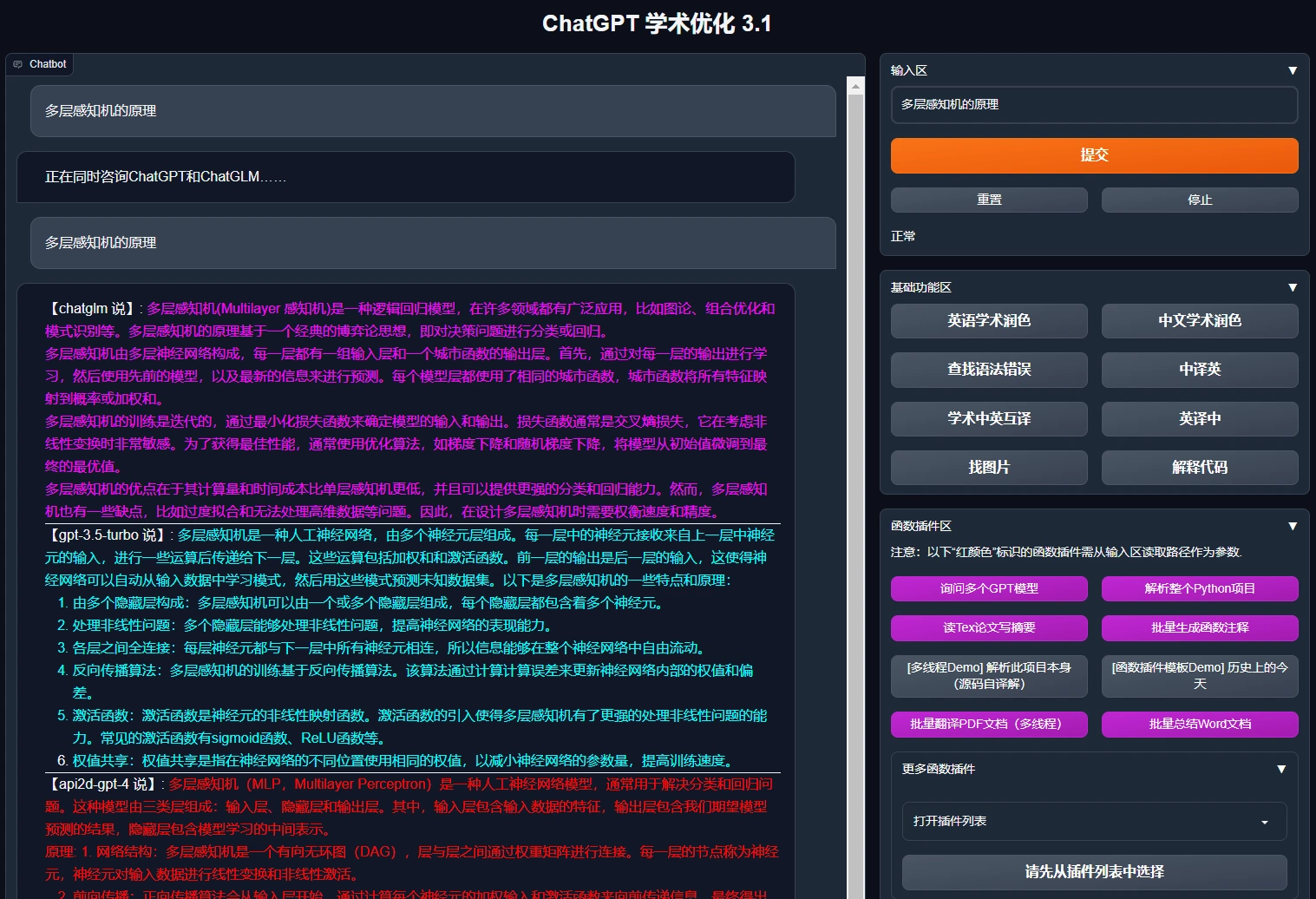

中科院学术版ChatGPT(GPT Academic)是由中科院团队基于ChatGPT开发的定制工具,专门为科研工作设计。它整合了一系列实用功能,能帮助优化科研流程,提升日常工作效率。

主要功能包括:一键润色学术论文、检查语法错误;快速中英文互译;一键解释代码;可自定义快捷键;实验模块采用高阶模块化设计;能自动分析项目源代码;智能读取论文并生成摘要等。这些功能覆盖了本科生、研究生到科研人员的写作需求,能有效提升写作效率,就像给工作加了助力。

核心功能:

多模型支持:兼容百度千帆、通义千问、讯飞星火、LLaMa2、智谱GLM4等国内外主流大语言模型,支持多个API-Key同时使用。

论文处理:精细翻译和解读Arxiv论文;多线程翻译PDF全文;润色、校对Latex论文;自动生成论文摘要。

代码功能:解释代码并批量生成注释;分析程序(支持Python、C、C++、Java等语言);集成DeepseekCoder等代码专用模型。

信息聚合:谷歌学术辅助工具(帮写related works部分);聚合互联网信息并用GPT分析;搜索和分析GitHub仓库的插件。

其他特色:支持实时语音对话输入;能渲染mermaid图表(如流程图、状态转移图);可自定义快捷键和模块化插件;支持多语言和Markdown格式转换。

项目优势

开源免费:代码完全开放,用户能自由使用和修改。

功能全面:集成了科研常用的多种工具,能提高效率。

多模型灵活选:支持多种语言模型,用户按需切换。

社区活跃:GitHub上有活跃社区,会持续更新优化。

适用人群

本科生、硕士、博士:提升论文写作质量。

科研工作者:高效处理代码、翻译文献、生成摘要等任务。

编程学习者:通过代码解释和注释功能快速学编程。

安装和使用方式:

多系统本地安装(Windows/macOS/Linux):

克隆项目代码:运行命令“git clone https://github.com/binary-husky/gpt_academic.git”,然后进入项目文件夹“cd gpt_academic”。

打开config.py文件,配置OpenAI API Key(生成地址:https://platform.openai.com/account/api-keys)和本地代理。

安装依赖:运行“python -m pip install -r requirements.txt”,然后启动项目“python main.py”。

Docker部署(仅Linux):

同本地安装,先克隆项目并进入文件夹。

配置config.py里的代理和OpenAI API Key。

安装:运行“docker build -t gpt-academic .”;运行:执行“docker run --rm -it --net=host gpt-academic”。

Huggingface在线预览:

地址:https://huggingface.co/spaces/qingxu98/gpt-academic。

说明:仅作界面参考,隐私和安全无保障,建议优先选前两种方式自己部署。

常见问题解答:

问题:中科院学术版ChatGPT的核心优势是什么?

答:优势在于贴合科研场景,主要体现在三方面:一是学术写作支持,比如中英文润色(优化结构、解释公式变量、改语法)、Latex论文一键生成摘要(整合多tex文件的中英文摘要);二是科研代码解析,支持分析Python/C++项目代码(单文件或完整项目)、批量生成函数注释、提供实验功能模板,解决代码理解和文档化问题;三是设计实用,可自定义快捷键、模块化实验、聊天记录存为Markdown,符合科研工作流程,还支持多系统和Docker部署,灵活又稳定。

问题:三种安装方式分别适合哪些用户?

答:

多系统本地安装(Windows/macOS/Linux):适合有Python基础(需装依赖)、想要完整功能和隐私安全的用户(比如处理敏感数据的科研人员)。要手动配API Key和代理,步骤多但功能全。

Docker部署(Linux):适合Linux用户或需要快速部署的场景(比如实验室服务器共享)。用Docker容器避免依赖冲突,一条命令就能装和运行,省去环境配置麻烦。

Huggingface在线预览:只适合想先看看界面的用户(比如了解功能布局)。仅作界面展示,隐私和安全无保障,不适合正式科研。

问题:中科院学术版ChatGPT和Tune-A-Video项目怎么配合使用?

答:两者的配合关键在于打通“生成文本指令-输出视频”的链路:中科院学术版ChatGPT能根据学术或创作需求生成高质量的文本指令(比如科研场景里“生成展示Transformer模型架构的3D动画视频,风格要科技简约”,创作场景里“生成‘James Bond在海滩跳舞’的现代迪士尼风格视频”);Tune-A-Video则把这些指令变成可视化视频。配合后有两种新可能:一是科研可视化,把复杂概念(如神经网络架构、实验数据变化)变成直观视频,辅助论文汇报或教学;二是创意创作,借助ChatGPT优化文本指令,让非专业人士也能轻松生成个性化视频。

简历求职

简历求职 效率办公

效率办公 文档转换

文档转换 图片处理

图片处理 视频工具

视频工具 AI+科研

AI+科研 AI智能体

AI智能体 休闲游戏

休闲游戏 Ai+学习

Ai+学习  英语学习

英语学习  考研考公

考研考公  出国留学

出国留学  资格考试

资格考试  学习平台

学习平台  宝藏网站

宝藏网站